হাজি বাবার জন্ম আর শিক্ষাজীবন

যখন আমার বয়স ষোল বছর, তখন পণ্ডিত আর নাপিতের মধ্যে কোন চরিত্রে বেশি সফল ছিলাম, তা বলাটা মুশকিল হবে।

যখন আমার বয়স ষোল বছর, তখন পণ্ডিত আর নাপিতের মধ্যে কোন চরিত্রে বেশি সফল ছিলাম, তা বলাটা মুশকিল হবে।

জেমস জাস্টিনিয়ান মোরিয়ার

অনুবাদ: ফারহান মাসউদ

আমার আব্বাজান, কারবালাই হাসান ছিলেন ইস্পাহানের নামজাদা নাপিতদের একজন। তিনি যেই দোকানে চুল কাটতেন, তার পাশেই এক মুদি দোকানীর বাড়ি ছিল। মাত্র সতেরো বছর বয়সে সেই দোকানীর মেয়েকে তিনি বিয়ে করে ঘরে নিয়ে আসেন। কিন্তু তাদের সংসার সুখের ছিল না। আওলাদ উপহার দিতে ব্যর্থ হওয়ায় তার সেই বেগমকে তিনি একপ্রকার অবহেলার চোখেই দেখতেন। এদিকে ক্ষুর ব্যবহারে অসামান্য দক্ষতার কারণে তার নামডাক দিনিদিন বেড়েই চলছিল। বিশেষ করে সওদাগরদের মধ্যে তার জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকায় পেশাজীবনের বিশ বছর পার হওয়ার পরে তিনি উপলব্ধি করেন যে, তার হারেমে দ্বিতীয় একজন বেগম আনা যায়। আর এভাবেই ধনী এক কুসীদজীবীর কন্যাকে তিনি বিয়ে করতে সক্ষম হন। ওই কুসীদজীবীর মাথা সেই সময়ে তিনি এত ভালভাবেই কামিয়ে দিতেন যে, তেমন কিছু না ভেবেই সে নিজের কন্যাকে আমার আব্বার হাতে তুলে দিয়েছিল। বিয়ের পরে কিছুকালের জন্যে নাছোড়বান্দা প্রথম স্ত্রীর ঈর্ষা থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায় তিনি কারবালায় হোসেনের মাজারে তীর্থযাত্রা করেন। অবশ্য এই যাত্রার পিছনে আরো একটা কারণ ছিল। সেটা হল, তার শ্বশুরের (যে আইন মোতাবেক টাকাপয়সা লেনদেন করলেও পেশার কারণে কেউ তাকে সাধু বলত না) তারিফ অর্জন করা। কারবালায় যাত্রার সময় আব্বা তার নতুন বেগমকে সঙ্গে করে নেন, যিনি যাত্রাপথেই আমাকে প্রসব করেন। এই তীর্থযাত্রার আগে সচরাচর সবাই আমার আব্বাকে ‘নাপিত হাসান’ নামেই ডাকত। কিন্তু ফিরে আসার পরেই ‘কারবালাই’ উপাধি দিয়ে তাকে সম্মানিত করা হয়। এদিকে যেই আম্মা আমাকে পরবর্তীতে আদর দিয়ে দিয়ে নষ্ট করে ফেলেছিলেন, তাকে সন্তুষ্ট করার জন্যে আমার নাম দেয়া হয় হাজি বা তীর্থযাত্রী। নামটা সারাজীবনই আমার নামের সাথে আটকে ছিল আর সেজন্যে জীবনভর অনেকেরই শ্রদ্ধা অর্জন করেছি, যার যোগ্য আমি নই। কারণ প্রকৃতপক্ষে মক্কার নবীর পবিত্র কবর জিয়ারত করার জন্যে যারা মহান তীর্থযাত্রা করেছে, তারা বাদে খুব কম মানুষদেরকেই এই উপাধি দেয়া হয়। [নবী মুহাম্মদের কবর মদিনায় অবস্থিত। লেখক এখানে তার কবর জিয়ারত করাটাকে হজ্ব হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তবে হজ্বের নিয়ম অনুসারে মদিনায় যাওয়াটা বাধ্যতামূলক না। – অনুবাদক]

আব্বা সফরে থাকাকালীন দোকানে তার অধীনে কাজ করা সবচেয়ে দক্ষ নাপিতের কাছে কারবারের সব দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন। তিনি ফিরে আসার সাথে সাথে দোকানের কাজ নতুন উদ্যমে শুরু হয়। আর তীর্থযাত্রার ফলে তিনি যে ধর্মপ্রাণ মুসলমান হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন, তার ফলে সওদাগরদের পাশাপাশি মৌলানারাও তার দোকানে আসা শুরু করেন। হালচালে বোঝা যাচ্ছিল যে, অতি শীঘ্রই আমাকেও আব্বার পেশায় নামতে হবে। স্বাভাবিকভাবেই নামায পড়ার জন্যে যতটুকু শেখা প্রয়োজন, তার চাইতে বেশি শিক্ষা আমার কপালে থাকার কথা ছিল না। এমনকি মসজিদের পাশেই যেই মোল্লা সাহেবের মক্তব ছিল, তার নজরেও হয়ত আমি পড়তাম না, যদি না আব্বা সেই মোল্লার মাথা সপ্তাহে একবার করে কামিয়ে দিতেন। যদিও আব্বাজান কাজটা করতেন ভাল, মানুষ হিসেবে অর্জন করা খ্যাতি ধরে রাখার জন্যে, তবুও তিনি প্রায়ই বলতেন কাজটা তিনি করছেন আল্লাহ’র প্রতি তার বিশুদ্ধ মোহাব্বতের ওয়াস্তে। দয়ালু সেই মোল্লা সাহেব আমার আব্বার সেবার প্রতিদান দিয়েছিলেন আমাকে লিখতে আর পড়তে শিখিয়ে। তার তদারকিতে পড়াশোনায় আমার এতই অগ্রগতি হয় যে, দুই বছরের শিক্ষাজীবনেই আমি কোরআন তর্জমা করার দক্ষতা অর্জন করি। একইসাথে শুদ্ধ বানানে স্পষ্ট অক্ষরে লেখালেখিতেও পারদর্শিতা চলে আসে। যতক্ষণ মক্তবে থাকতাম না, ততক্ষণ আমি দোকানে বসতাম। সেখানেই আমি নিজের বাপ-দাদার পেশার খুঁটিনাটি শেখা শুরু করি। যখন দোকানে খদ্দেরদের চাপ বেশি থাকত, তখন খচ্চর আর উট চালকদের মাথার ওপরে আমাকে কারিগরি ফলানোর অনুমতি দেয়া হত। শিশু বয়সে কাঁচা হাতে করা সেই নাপিতগিরির বিনিময়ে তাদের কাছ থেকে মাঝেমধ্যে ভাল পরিমাণে অর্থকড়ি পেতাম।

যখন আমার বয়স ষোল বছর, তখন পণ্ডিত আর নাপিতের মধ্যে কোন চরিত্রে বেশি সফল ছিলাম, তা বলাটা মুশকিল হবে। একদিকে মাথা কামানো, কান পরিষ্কার করা আর দাড়ি ছাঁটার পাশাপাশি মালিশ-মর্দনেও আমার নৈপুণ্যের কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। ভারত, কাশ্মীর আর তুরস্কে প্রচলিত মাথা বানানো আর মালিশের বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি আমার চাইতে ভাল করে আর কেউ জানত না। মালিশের সময় খদ্দেরদের গায়ে আমার চাপড়ের শব্দ আশেপাশে প্রতিধ্বনি তুলত। তাছাড়া হাড়ের গাঁট ফোটানোর ক্ষেত্রেও আমার একটা বিশেষ পদ্ধতি ছিল।

অন্যদিকে আমার ওস্তাদ মোল্লা সাহেবের কল্যাণে আমি সাদী বা হাফিজের মত কবিদের রচনা নিয়ে যথেষ্ট পড়াশোনা করেছিলাম। ফলে খদ্দেরদের সাথে কথাবার্তা বলার সময় যথাযথ স্থানে সেইসব কবিদের কোনো একটা উদ্ধৃতি দিয়ে প্রায় সময়ই আমি আলোচনাটা আরো প্রাণবন্ত করে তুলতাম। তাছাড়া আমার কণ্ঠও ছিল অনেক মিষ্টি। এসব গুণের সুবাদে যারা তাদের মাথা বা অন্যান্য অঙ্গ দলাই-মলাই বা ছাটাছাটির জন্যে আমার কাছে আসত, তারা আমার আচার ব্যবহারে মুগ্ধ না হয়ে পারত না। সংক্ষেপে বলতে গেলে, অহংকার ছাড়াই দৃঢ়ভাবে বলা যেতে পারে যে, সেই সময়ের শৌখিন আর রুচিশীল লোকদের কাছে হাজি বাবা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

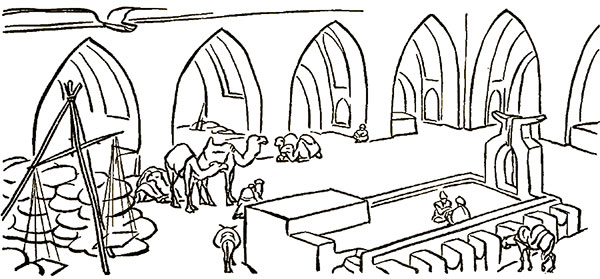

আব্বার দোকানটা ছিল শাহী সরাইখানার পাশেই। শহরের সবচেয়ে বড় এই সরাইয়ে সবসময়ই ভিড় লেগে থাকত। দেশের ব্যাপারীদের পাশাপাশি বিদেশী সওদাগররাও সাধারণত বিশ্রাম নেওয়ার জন্যে এখানে থামতেন। আর দোকানে আসলে তারা আমার সরস কথাবার্তায় মুগ্ধ হয়ে মজুরি দেয়ার সময় প্রায়ই আব্বাকে নির্ধারিত মূল্যের চাইতে কিছু বেশি অর্থ বখশিশ করতেন। তাদের মধ্যে বাগদাদের একজন সওদাগরের ব্যাপারে আমার মনে প্রচুর আগ্রহ তৈরি হয়েছিল। দোকানে আমার অভিজ্ঞ আব্বার হাতে কাজ না থাকলেও সেই সওদাগর চুলদাড়ি কাটতে প্রায়ই আমার কাছে আসতেন। তিনি আমার সাথে তুর্কি ভাষায় কথা বলতেন। ফলে ভাষাটা অল্প অল্প আয়ত্তে আসা শুরু করে আমার। সওদাগর যেসব শহরে গিয়েছিলেন, সেসব শহরের সৌন্দর্যের কথা বলে বলে আমার মনে কৌতূহল জাগিয়ে তুলতেন। ফলে আমার মনে দেশবিদেশে ভ্রমণ করার শখ জাগতে বেশি সময় নেয়নি। আবার, সওদাগরও তখন হিসাবকিতাবের দিকে খেয়াল রাখার জন্যে একজন লোক খুঁজছিলেন। আর যেহেতু আমি লেখাপড়া জানার পাশাপাশি নাপিতের কাজেও দক্ষ ছিলাম, তাই তার অধীনে চাকরি করার জন্যে হঠাৎ একদিন তিনি আমাকে প্রস্তাব দিলেন। প্রস্তাবটা এতই লোভনীয় ছিল যে, আমি তখনই তার কথায় রাজি হয়ে যাই। আর সঙ্গে সঙ্গে আমার ইচ্ছার কথা আব্বাজানকে গিয়ে বলি। আমার দূরে চলে যাওয়ার ব্যাপারে আব্বা একেবারেই নারাজ ছিলেন। প্রথম প্রথম তিনি আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে, নিশ্চিন্তে করার মত একটা পেশা ছেড়ে দিয়ে এমন পথে যাওয়া উচিৎ না, যেখানে বিভিন্ন ধরনের বিপদ আর ঝুঁকি রয়েছে। কিন্তু যখন তিনি সওদাগরের দেওয়া প্রস্তাবগুলির গুরুত্ব বুঝতে পারলেন, আর জানতে পারলেন যে সময়ের সাথে সাথে আমি নিজেও একজন সওদাগর হয়ে উঠতে পারি, তখন তার মত পরিবর্তন হওয়া শুরু করল। ধীরে ধীরে তিনি আমাকে না যাওয়ার ব্যাপারে বোঝানো বন্ধ করে দিলেন। একপর্যায়ে সম্মতির নমুনা হিসাবে আশীর্বাদ করে আমার হাতে তিনি ধরিয়ে দিলেন নতুন ক্ষুরের একটা বাক্স।

অন্যদিকে এতদিন যেই সমাজে বড় হয়েছি, সেখান থেকে দূরে চলে যাচ্ছি বলে কষ্ট পাচ্ছিলেন আমার আম্মা। আমার কী হবে না হবে, তা নিয়ে অনেক দুশ্চিন্তায় ছিলেন তিনি। ফলে অনাগত ভবিষ্যৎ জীবনে যে আমি কিছুটা উন্নতি করতে পারব, সেই বিষয়ে তার মনে কোনো আশাই ছিল না। তার মতে, একজন সুন্নির অধীনে কাজ শুরু করলে জীবনে ভাল কিছু করা সম্ভব না। [পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দেওয়ার তেমন প্রয়োজন নেই যে, মুসলমানরা প্রধানত সুন্নি এবং শিয়া নামে দুটি পরস্পরবিরোধী অংশে বিভক্ত। তুর্কিরা সাধারণত সুন্নি হয়ে থাকে আর পারস্যবাসীদের (ইরানীদের) বেশিরভাগই শিয়া। সুন্নিদের মতে, ওমর, ওসমান আর আবু বকর ছিলেন মুহাম্মদের বৈধ উত্তরসূরি। অন্যদিকে শিয়াদের দাবি হল, এই তিনজন ক্ষমতা দখল করে রেখেছিল। আর মুহাম্মদের বৈধ উত্তরসূরি হলেন তার জামাতা আলী। – লেখক] কিন্তু তারপরও যাওয়ার সময় মাতৃস্নেহের চিহ্ন হিসাবে তিনি আমার হাতে ভাঙা বিস্কুটভর্তি একটা থলে ধরিয়ে দিয়েছিলেন। আর ছোট একটা টিনের বাক্সে যত্ন করে ভরে দিয়েছিলেন খানিকটা মলম। আম্মা বলে দিয়েছিলেন, কোথাও ব্যথা পেলে বা কোনো ধরনের রোগবালাই হলে এই মলমেই সব সেরে যাবে। এছাড়াও বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় তিনি আমাকে দরজার দিকে মুখ দিয়ে রাখতে বলেছিলেন। আমার সফর এভাবে অশুভ পরিস্থিতিতে শুরু হলেও এতে করে নাকি আমি খুশিমনে বাড়িতে ফিরে আসতে পারব।